| 当ブログはアフィリエイト広告を使用しています。 |

化粧品成分検定のテキストは、化粧品成分検定協会が出版している公式テキストしかありません。

筆者は化粧品成分検定1級に約1か月の独学で一発合格しました。その体験を通して化粧品成分検定公式テキストについてレビューします。

- 化粧品成分検定公式テキストの入手方法が知りたい

- 試験に合格するためのテキストの読み方が知りたい

人には特におすすめです。テキストの内容を紹介しつつ、分野ごとにテスト勉強のコツをお伝えします。

化粧品成分検定公式テキストは本屋で買える?中古で買うのもアリ?

そして化粧品成分検定公式テキストは本屋や楽天・Amazonなどの通販で購入できますが、問題集は協会の公式サイトからじゃないと購入できません。

もちろん、タイミングが良ければ化粧品成分検定公式テキストは古本屋やメルカリなどで中古も購入できます。ただ1点注意が必要です。

中古のテキストを買うときは、改訂新版かどうかにご注意を

化粧品成分検定公式テキストは2015年に出版されているのですが、その後2019年に改めて「改訂新版」が出版されています。

誤って2015年出版のものを買ってしまうと、古い情報のまま試験勉強してしまい、合格できなくなってしまう可能性があるので注意が必要です。

2015年出版のテキストも2019年のテキストも表紙が似ていて紛らわしいのですが、改訂新版のテキストは表紙の中央に黄色い枠の中に「改訂新版」と書かれていますので目印にしてみてください。

▼化粧品成分検定公式テキスト[改訂新版]の値段など▼

出版社:実業之日本社

出版年月:2019年7月9日

サイズ/ページ数:A5判、184ページ

ISBN:978-4-408-33876-7

化粧品成分検定公式テキスト[改訂新版]を読んだ感想

化粧品成分検定1級に合格したときの体験をもとに、公式テキストの感想をざっくりと紹介します。化粧品成分検定の受験やテキストの購入を検討している段階の方向けです。

1~2級合格を目指す方で具体的なテキストの読み方のコツを知りたい方は、飛ばして次の章へ行ってもOKかと思います。

主要の成分が写真付きで解説されてて読みやすい

化粧品成分検定公式テキストは、一言であらわすと「図鑑みたい」です。各成分が写真付きで紹介され、文章は3~5項目くらいの箇条書きで簡潔にまとめられているので、細かい文章を読むのが苦手な人でも読みやすいかと思います。

赤字や太字が少ないので、重要なところはマーキングが必要

化粧品成分検定の勉強は、ぶっちゃけ暗記がメインです。となると、暗記シートで覚えようと考える方も多いかと思いますが、化粧品成分検定のテキストはあらかじめ赤字になっているところがほとんどないので、自分でマーキングする必要があります。

また、太字になっているところも少ないため、自分で重要なところを見極めてマーキングしなければいけません。そこが人によっては面倒と感じるかもしれません。良くも悪くも図鑑っぽいテキストというわけです。

3級の勉強にテキストは必要ない

3級は、化粧品成分検定協会の公式サイトから無料で何度でも受験できます(参考:http://www.seibunkentei.org/examination)。

3級の問題は更新するたびに内容が変わりますが、重複することも多々あります。そのため何度も受験していると次第に答えを覚えてしまいます。また回答とあわせて詳しい解説も付いてるため、不正解だったとしてもテキストを読んだり、ネットで調べたりする必要はありません。

なので、3級合格を目指す人なら正直テキストはいらないだろうと思いました。

1級の勉強はテキストの小さな字まで要チェックを

化粧品成分検定のちょうど中間レベルにあたる2級では成分の名前と働きが問われるので、テキストで勉強しないと合格できないでしょう。

さらに1級に合格する場合は、成分を紹介しているページ以外の内容や練習問題で1回出てきただけの成分といった、うっかりすると「それほど重要じゃなさそうだから読み飛ばしてもいいだろう」考えがちなところもしっかり読み込む必要があります。

といいますのも、化粧品成分検定公式テキストって資格試験のテキストとしてはページ数が割と少ないんですよね。そのぶん、読み飛ばしていいところなんてほぼないと思った方がいいかとおもいます。

私は試験当日、「こんな成分、見たことも聞いたこともないよ!」と困惑して試験後にテキストを見直したら、1度だけ小さい字でちんまりと書かれていた成分が問われたという経験をしました。細かく読むといっても、私は初心者の立場から約1か月で合格できたので、絶望的に難しいということはありませんよ。

化粧品成分検定公式テキストの内容と試験勉強のコツ

では最後に化粧品成分検定公式テキストの内容を順番に紐解きながら、試験勉強するときのポイントを紹介していきます。私は1級受験者なので主に1級を想定した話になりますが、2級を勉強する方にも参考になるかと思います。

序章にも試験に問われる重要項目は詰まっている

テキストの最初は成分の紹介ではなく、「化粧品成分とは何か」「化粧品の構造とは」といった、いわば序章みたいなものです。でも読み飛ばすと試験で問われる項目を見逃すことになるのでご注意を。

▼私が念入りに勉強したのはこちらの4点▼

試験勉強する際にテキストで正解や詳細をご確認ください。

・医薬品、医薬部外品、化粧品の違いとは?

・肌の構造(表面は角質層、奥の方に基底層やエラスチンがある等)

→化粧品成分の効果を理解するための基礎知識です。

・内容量は10ml(g)以下は省略可

・製造販売元と販売元の違いとは?

・配合1%以下の成分は記載順序が自由

→1%以下の成分を見分ける目安(機能性成分・安定成分)は後に重要になります。

・着色料は配合量に関わらず末尾にまとめて記載

・ジェル、クリームなど固形のものは「g」

・化粧水や水に近いものは「ml」

Chapter1:ベース成分での注目ポイント

ベース成分とは、「水性成分」「油性成分」「界面活性剤」の3つを指します。その名の通り、化粧品の基礎となる成分です。それぞれの注目ポイントはこちら。テキストで詳細をご確認ください。

・固形や粉状の成分を溶かす、汚れを落とすといった働き

・水とゆるく結びつくことで、潤いを保つ

・油性成分を細かくした中分類(炭化水素、高級脂肪酸等)

・各成分が中分類のどこに属するかも重要

・スクワラン、ミツロウなどの材料

・界面活性剤の働きとは?

→乳液のように水分と油分を混ぜ合わせる化粧品に使われる

・界面活性剤4つのタイプ

→陰イオン(アニオン)、陽イオン(カチオン)など

→カチオンは唯一、帯電防止の働きを持っており、リンスやコンディショナーに使われるのは特に重要です。

Chapter2:機能性成分の注目ポイント

機能性成分は、「抗酸化」「紫外線防止」といった機能を化粧品に加える成分のことです。全部で11もの機能が紹介されますが、それぞれの成分の数は少ないので、落ち着いて読めばきっと大丈夫ですよ。今回は特に注目した機能だけ紹介します。

美白成分は「メラニン生成を抑制」「メラニン還元」「メラニン排出促進」の3タイプに分類されます。各成分がどのタイプに属するかを覚えておくといいでしょう。複数のタイプに属する場合もあります。

グリチルリチン酸2Kは、医薬部外品に配合される成分として頻出です。

シワは「乾燥性シワ」「目じりなどの小ジワ」「深い明瞭なシワ」の3タイプがあるので、それぞれの違いと成分がどのシワに向いているのか要チェックです。

「紫外線吸収剤」と「紫外線拡散」の2タイプに分かれるので、各成分がどちらに属するかも重要です。また、“オキシベンゾン‐(数字)”は数によってUV-A波とUV-B波のどちらをカットするかが違うので、そこも覚えとくのをおすすめします。

Chapter3:安定化成分の注目ポイント

安定化成分は、化粧品の質を安定させるための成分です。「増粘」「防腐」「酸化防止」「キレート」「pH調整」の4タイプに分類されます。あくまで個人的な意見ですが、基本的に安定化成分はどの成分がどのタイプかのを覚えればおおむね問題ないと感じました。

ただ1点、防腐の「フェノキシエタノール」と水性成分の「エタノール」を混同していないか注意です。問題集でも「フェノキシエタノールはどの分類に属するか?」みたいなことを問われました。

あとは、キレートの働きをテキストを読んでマスターしておくといいでしょう。キレートは簡単に言うと洗浄力を低下させる金属イオンを封鎖する成分です。私はここの理解が不十分で、試験当日に苦労しました。

Chapter4:その他成分の注目ポイント

その他成分は、見た目や香り、使用感を調整するための成分です。「香料」「温感」などの4つに細かく分類されますが、これまでの成分と違い成分の画像はなく、簡潔にまとめてられています。

個人的に注目したのは、色材(着色剤)です。色材は「白色顔料」やほかの顔料のかさましなどに使われる「体質顔料」と4つのタイプに分かれるので、各成分がどのタイプに属するのか覚えるのがおすすめです。

Chapter5:全成分表示例の注目ポイント

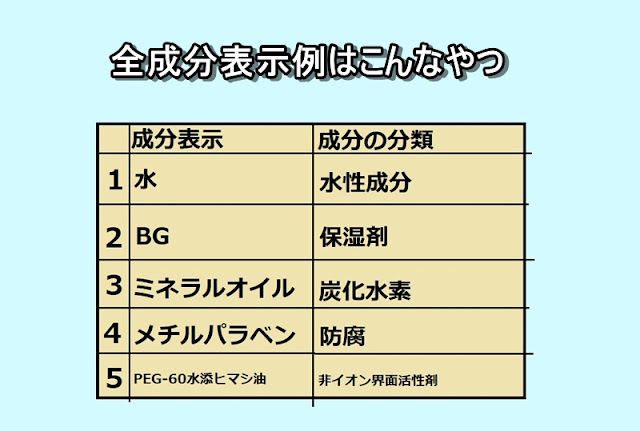

「全成分表示」っていうのは、化粧品に含まれている成分を表のようにまとめたもの。下の画像のように左に成分名、右に成分の分類を記載します。

慣れてくると、成分の組み合わせを見ただけで「これはシャンプー」「こっちはクレンジング」と分かるようになりますし、試験でも問われます。

|

| 成分の組み合わせは適当です |

1級、2級問わず、全成分表示は化粧品成分検定で特に重要かつ、特に問われる分野です。試験勉強で一番時間を割くべき場所といっても過言ではないでしょう。また、この章の最初で紹介した「全成分表示のルール」はここで重要になります。

テキストには練習ドリルがついてるので、何度も繰り返し解いてみましょう。また、ここまでの成分紹介で登場しなかったり、詳しく紹介されてなかったりする成分もここで登場します。

「偶然この問題で出てきただけ」とスルーすると、試験で問われて「何この成分?」ってことになるので、細かい部分までしっかり読み込むことをおすすめします。

例えばですが、水性成分の「加水分解ケラチン」や「グアーヒドロキシプロピルトリモニウムクロリド」はChapter1で詳しく紹介されてませんでしたが要チェックです。うろ覚えですが、後者は試験に出てきた気がします(試験問題を持ち帰れないから記憶頼りです)。

Chapter6:関連法規&関連用語の注目ポイント

「ポジティブリスト」と「ネガティブリスト」は要チェックです。医薬品医療機器等法の定める配合可能性分リストor配合禁止成分リストのことを指します。

ポジティブリスト:対象は防腐剤、紫外線吸収剤、タール色素

ネガティブリスト:対象以外

ネガティブリストは配合できる上限が決まっており、その代表として「ユビキノン」や「αリポ酸」などが問われる場合があります。

用語集では「加水分解」や「誘導体」といった、よく耳にするけど意味が分からない言葉の意味を確認することができます。

その他:コラムの内容も試験で問われることがある

化粧品成分検定公式テキストにはところどころにコラムがあり、豆知識が身について普通に読み物として面白いです。民間資格の検定テキストらしく、親しみやすさがあります。

かといって、何となく流し読みするのはNGです。意外とコラムの内容が試験に出ることがあるんです。例えば「ハチミツ、ミツロウ、ローヤルゼリー、プロポリスの違い」は、問題集でも問われます。コラムもしっかり目を通しておきましょう。

化粧品成分検定公式テキスト[改訂新版]の感想まとめ

長くなっちゃいましたが、化粧品成分検定公式テキスト[改訂新版]の感想&勉強のコツでした。検定を受験しようか迷っている方の参考になれば幸いです。

当然ながら試験問題は毎年変わりますので、私の注目ポイントが絶対というわけではありませんが、少しでも試験勉強のお役に立てれば嬉しいです。ではまた!

▼化粧品成分検定問題集についてはこちら。

※この記事で紹介した内容は、化粧品成分検定合格を保証するものではございませんので、予めご了承ください。